|

|

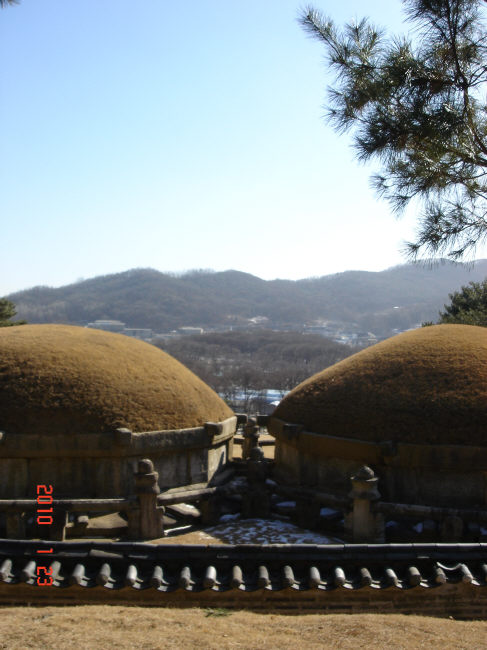

능 뒤 입수용맥에서 바라본 헌릉 건너의 대모산. 물처럼 흐르는 수체형으로 길격의 조산이다. 오른쪽이 태종대왕이며 |

|

|

난간석으로 연결시킨 조선 최초의 쌍릉. 생전에 불화했던 왕과 왕비를 편안케 하려는 세종대왕의 효심을 엿볼 수 있다. |

고려 말 공민왕(재위 1351~1374) 당시의 국제정세는 매우 혼란스러웠다. 상국으로 섬기던 원(1271~1368)은 망국의 길에 접어들어 북으로 쫓겨 갔고,

이미 중원대륙에서는 한족인 주원장이 명(1368~1644)을 건국해 감당 못 할 충성을 고려에 요구했다.

원은 이민족으로는 최초로 중국 전역을 지배한 몽골족이다. 이후 한족이 아닌 이민족이 중국대륙을 지배하기는 청(1616~1912)을 세운 만주족이 두 번째다.

국내 정세는 더욱 복잡했다. 망해 가는 원을 떠받드는 최영 중심의 수구세력과, 신흥대국 명을 지지하는 이성계 주축의 개혁세력 간 첨예한 대결이었다.

이즈음 공민왕이 동성연애하던 미소년들에게 살해당하고 우왕이 등극하자 조정에서는 왕 씨가 아닌 요승 신돈의 아들이라고 두 패로 갈라졌다.

이때 고려 조정의 캐스팅 보트는 포은 정몽주가 쥐고 있었다. 포은은 송헌 이성계(후일 태조고황제)와 함께

친명파로 폐가입진(廢假立眞·가짜 신돈 아들을 폐하고 진짜 왕 씨를 세움)에도 뜻을 같이 했다.

○위화도 회군으로 정권 장악

회군으로 송헌이 정국을 장악하자 포은은 송헌을 제거하려 했다. 아버지를 따라 전쟁터를 누비던 송헌의 다섯째 아들

방원(정안대군·1367~1422)이 먼저 눈치를 챘다. 정안대군이 최후 결심을 하고 포은에게 회심의 시 한수를 던졌다.

“이런들 어떠하며 저런들 어떠하리/ 만수산 드렁칡이 얽혀진들 어떠하리/ 우리도 이같이 얽혀져 백년까지 누리리라.”

이른바 하여가(何如歌)다. 새 왕조 창업의 뜻을 둔 정안대군의 속내를 간파한 포은이 단심가(丹心歌)로 고려 조정에 대한 충절을 분명히 했다.

“이 몸이 죽고 죽어 일백 번 고쳐 죽어/ 백골이 진토되어 넋이라도 있고 없고/ 임 향한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴.”

역사적 두 인물의 교린우호는 이렇게 끝이 났다. 이후 정안대군의 심복 조영규는 개성 선죽교에서 포은을 격살해 버렸다.

1391년 4월 조선왕조 창업 3개월 전의 일로 이때 정안대군의 나이 25세였다. 최영도 처형당한 뒤여서

정몽주의 죽음은 곧 고려왕조의 멸망으로 이어졌다.

이후 정안대군은 수차례의 숙청위기와 반전을 거듭한 끝에 제1·2차 왕자의 난을 정치적 발판으로 조선 제3대 임금 태종대왕으로 등극한다.

그 태종을 능에서 만나러 헌릉(獻陵·서울 서초구 내곡동 산13-1)에 가는 날엔 유별나게 춥던 올 겨울 날씨가 풀렸다.

박석고개를 넘어 성남 방향의 헌릉로를 따라가다 내곡 IC에서 좌회전하면 매표소 앞에 최근 세운 유네스코 세계유산이라는 표석이 반긴다.

사적 제194호로 지정된 이곳은 119만3071㎡(36만904평) 규모로 제23대 순조대왕의 인릉(仁陵)이 함께 있어 헌인릉이라 부른다.

천하를 호령하던 600년 전 임금을 살아서는 만날 수 없는 일이고 능에서라도 이렇게 알현(謁見)하니 감개무량하기 그지없다.

○ 재위 18년간 놀라운 치적

순탄한 영웅의 일생이란 없듯이 태종도 그러했다. 고려 우왕 9년(1383) 17세 약관의 나이로 문과 급제 이후 밀직사대언으로 봉직했고

목은 이색과 함께 서장관으로 명나라에 가서는 외교력을 발휘하기도 했다. 이후 부왕 태조의 휘하에서 용맹을 떨치며

난국의 정객들을 끌어 모았다. 그는 권력의 속성을 누구보다 잘 알았다. 권력이란 아버지와 아들·어머니와 아들·형제자매

사이에도 결코 나눠 가질 수 있는 게 아니라는 것을-.

태종의 재위(1400~1418) 18년 동안의 치적은 놀랍다. 당시는 조선이 개국한 지 10년도 안 된 상황이었다.

고려왕조를 부활하려는 유민세력이 도처에서 궐기했다. 왕권이 약화되면 민심은 언제든지 고려로 되돌아 갈 수 있는 난세였다.

태종은 극약처방을 내렸다.

전 왕조의 멸망 원인을 국력 쇠약과 불교(밀교) 부패라고 확신한 그는 전국 242개 사찰만 남기고 모두 폐쇄한 뒤 소속된 토지와

노비를 몰수하는 등 척불숭유 정책을 강력히 전개했다. 조선을 함께 건국한 개국공신일지라도 왕권을 분산시키려는

소위 신권(臣權)주의자들은 가차없이 처단했고 외척들의 권력개입도 용서치 않았다.

땅 기운이 쇠한 개경에서 한양으로의 천도, 사병 혁파, 거북선 개발, 신문고 설치, 호패법 실시 등을 통해 가히 혁명적인 발상으로

국초의 기반을 반석 위에 올려놓았다. 태종은 특히 외척과 사돈들을 믿지 않았다. 재위하는 동안 선위(禪位·살아서 임금 자리를 물려주는 것)

파동을 네 번이나 일으키며 딴맘 먹은 신하들과 친·인척들을 골라냈다.

○ 양녕 외삼촌 넷 `사약' 참극위화도

이 판에 임금의 의중을 잘못 파악한 세자 양녕대군의 외삼촌 넷(민무구·민무질·민무휼·민무회)은 사약을 받고 자진(自盡)하는 참극을 당한다.

양녕이 왕재가 아니라고 판단한 태종이 충녕대군(후일 세종대왕)에게 양위하면서는 사돈이면서 세종의 장인이 되는 심온을 사사해 버린다.

그리고는 어느 누구도 왕실 측근에 함부로 범접하는 것을 용납하지 않았다.

세종4년(1422) 5월 10일 56세로 승하하면서 태종은 세종에게 다음과 같이 유언했다. “나는 이 세상에 잔재해 있는 모든 악몽과 슬픔을

뒤집어쓰고 갈 것이니 너는 이 세상에서 제일 훌륭하고 어진 성군이 되어라.”

태종의 능은 자신보다 2년 앞서 승하한 원경왕후 민씨(여흥부원군 민제의 딸)와 동원이봉(同原異封)의 쌍릉으로 조성돼 있다.

살아생전 왕과 왕비의 사이는 살벌했다. 태종은 원경왕후와의 사이에 4남 4녀를 둔 뒤 후궁들에게서 8남 13녀를 두었다.

왕실 번창과 외척세력 분산을 위한 큰 뜻이었지만 원경왕후로서는 견딜 수 없는 일이었다. 더군다나 매형을 도와 나라를

세우는 데 공이 큰 친정 남동생 넷을 죽인 남편이 아닌가.

헌릉에 오면 조선의 다른 왕릉에서는 볼 수 없는 특이한 조형물과 만나게 된다. 우선 거대한 봉분 규모에 압도되고

능을 둘러싼 병풍석이 아주 가깝게 밀착된 데다 난간석으로 두 능이 연결돼 있는 것이다. 여기서 후세 사람들은

세종대왕의 효심을 읽는다. 두 분 사이의 불화를 누구보다도 잘 알았던 세종이 사후에라도 화해토록 난간석을 연결해 놓은 것이다.

문·무인석 등 석물도 두 쌍씩 세워 능의 위엄을 갖추도록 세심히 배려했다.

기록에 따른 헌릉의 좌향은 건좌(동에서 남으로 45도) 손향(서에서 북으로 45도)으로 서북향인데 나경을 꺼내 정밀 측정하니

분명히 해좌사향이다. 좌와 향이 각각 15도씩 차이가 나는 것이다. 건좌와 해좌는 나경에 표시된 바로 옆의 좌(坐·시신의 머리를 모시는 곳)지만

후손들의 운세는 크게 달라지는 위치여서 결코 소홀히 할 수 없는 풍수만의 비결이다.

이에 대한 대답은 또 다른 기록에서 찾을 수 있다. 그 옛날 왕릉이나 사대부 묘를 조성하면서는 광중(壙中·시신이 묻히는 지점)과

봉분의 좌향을 얼마든지 달리 썼다. 특히 왕릉은 국가기밀에 해당하는 중대사였으므로 실제 좌향과 봉분 좌향을 위장 법으로 사용했던 것이다.

능상에 올라 보니 겹을 이루는 내·외 청룡과 길게 둘러친 내·외 백호가 절묘하다. 지금이야 비닐천막촌이 들어서 좌·우가 심히 손상됐지만

조성 초기의 헌릉은 둘러만 보아도 탄복했을 명당이다. 그 우백호 자락에 인릉이 자리하고 있다. 더욱 놀라운 건 거대한 생룡이 용트림하듯

내려오다 입수(入首) 지점에서 대리석을 만나 우뚝 서 버린 것이다. 입수와 광중 사이의 매장석은 정기석(精氣石)이라 하여 풍수에서는

아주 귀하게 여기는 돌이다. 헌릉에 와서는 이 돌을 찾아봐야 한다.

새 왕조가 들어서는 혼란기에 대세를 오판하고 줄을 잘못 섰다가 아까운 목숨을 잃은 국가 동량들이 많다. 때로는 멸문지화로 이어진

인물들도 적지 않다. 그것이 어찌 옛날만의 일이겠는가. 역사는 과거로부터 우리가 걸어온 길인 동시에

우리 모두가 걸어가야 할 길인 것을-.

< 국방일보에서 옮겨온 글>

'조선왕릉 이야기' 카테고리의 다른 글

| 비운의 조선 제6대 임금 단종대왕릉(7) 장릉 (0) | 2010.08.22 |

|---|---|

| 세종의 장자 문종 6 (현릉) (0) | 2010.08.15 |

| 성군 세종대왕 릉 5 (영릉) (0) | 2010.08.07 |

| 태조계비 신덕고 황후 묘 3 (정릉) (0) | 2010.07.19 |

| 조선 역대왕에 대하여 (0) | 2010.01.15 |