왕권을 대행하며 무소불위의 권력을 휘둘렀던 문정왕후 태릉. 대윤과 소윤의 문중 간 대결의 핵심 축으로 대윤파를

무력화 시켰다.

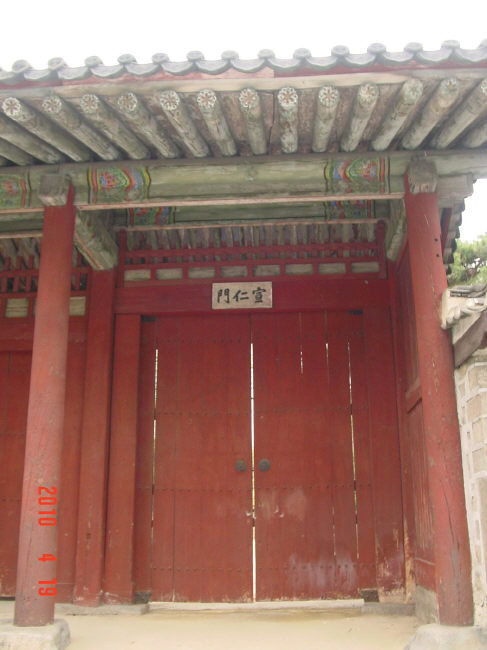

태릉 입구의 아름다운 소나무 길. ‘신의 숲’으로 불리며 참배객들의 사랑을 받고 있다>

“토지 많아 무엇해 나 죽은 후에 / 삼척광중(三尺壙中) 일장지(一葬地) 넉넉하오며 / 의복 많아 무엇해 나 떠날 때에 /

수의 한 벌 관(棺) 한 채 족(足)치 않으랴.”

인간의 영화와 부귀공명이 덧없고 공망함을 표현한 허사가(虛辭歌) 중의 한 소절이다. 사람이 인두겁을 쓰고 태어나

한 생을 영위하면서 평생 부릴 수 있는 욕심의 끝자락은 어디까지 일까. 그래서 각자(覺者)들은 ‘백 년도 살지 못하는

인생이면서(生年不滿百) 늘 천 년 세월을 근심한다(常懷千歲憂)’고 경책해 왔건만 막상 권좌에 앉고 곳간이 차오르면

표변해 버리고 만다.

○ 대윤-소윤 앙금 500년 세월에도 남아

제13대 명종 재위 시 영의정이었던 윤원형은 권력 독점에 장애가 되는 삼종숙(9촌·고조는 같고 증조가 다른 숙질 간)

윤임은 물론 친형(윤원로)까지 죽여 버렸다. 이 윤원형이 후일 사가들이 희대의 악후(惡后)로 꼽는 문정왕후(1501~1565)

의 친동생이다. 대윤(윤임)과 소윤(윤원형)으로 갈라선 이들 친족 간의 앙금은 500년이 지난 현재까지도 서로 불편한 사이다.

누구나 ‘태릉(泰陵)’ 하면 ‘태릉선수촌’부터 떠올린다. 마치 동명(洞名)이다시피 명사화돼 버린 태릉선수촌은 제11대

중종대왕 제2계비 문정(文定)왕후가 예장된 태릉이 있어서 붙여진 이름이다. 서울시 노원구 공릉동(화랑로) 산223-19번지.

사적 제201호로 지정된 163만2281㎡(49만3765평)의 광활한 이곳 능역에는 문정왕후 아들인 명종의 강릉(康陵)까지 있어

원래는 태·강릉으로 불러야 맞다.

임좌병향(동으로 15도 기운 남향)의 태릉 사초지(능강·인공으로 조성한 능 앞의 언덕)에 오르면 거대한 능침과 우람

장중한 상설(象設·석조물)이 참배객을 압도한다. 백성의 노역을 줄이기 위해 세조가 금지시킨 능침의 병풍석이 태릉에는

웅장하게 둘러쳐 있다. 잡귀가 범접 못하게 쥐·소·호랑이 등을 양각한 12지상이 각 방위를 지키고 있다. 문정왕후 생전의

위세가 그대로 다가오는 듯하다.

언감생심이지만 태릉에 가면 필히 묻고자 함이 있었다.

“왕후마마, 조선 천하가 마마의 손안에 있었는데 무엇이 부족해 삼종숙과 친오라버니까지 사약을 내려 죽이고 열심히

공부해 벼슬길에 오른 선비들마저 처형하셨나이까. 역사를 통해 마마의 행장(行狀)을 배운 후세인들이 어찌 평가하고

있는지 아시는지요.”

중종에게 용상은 벅찬 자리였다. 왕위에 오르려면 세자 시절을 통해 왕도교육을 철저히 받는데 중종은 이복형인 연산군이

세자로 책봉돼 그럴 기회가 없었다. 왕도 지식이 부족하고 경륜이 일천하면 학문 연마에 평생을 전념한 신하들에게 밀리고

무시당할 수밖에 없다. 반정으로 등극한 중종이 부족한 학문과 치세를 보강하고자 끌어들인 게 사림파 거두 조광조

일파였는데 오히려 이들은 왕을 깔봤다. 이에 중종이 신물을 내고 사림파를 내친 것이 기묘사화다. 옛 어른들은 배고픈

설움보다 더한 것이 못 배운 설움이라 했다.

여기에다 중종은 마누라(왕실에서 부인에게 사용한 극존칭) 복까지 척박했다. 원비 단경왕후(거창 신씨)는 중종반정에

가담하지 않은 신수근의 딸이라 해 왕비 책봉 7일 만에 억지 생이별하고, 제1계비 장경왕후(파평 윤씨)는 인종을 낳은 지

일주일 만에 산후병으로 사별했다. 그 후 중종은 11년 동안 계비 책봉을 하지 않고 후궁들과 지냈다. 경빈 박씨가 반정

일등공신 박원종의 양녀였고, 희빈 홍씨 역시 반정공신 홍경주의 딸이었다. 국모 자리가 비었던 것이다.

○ 17년만에 경원대군 출산 `대망' 이뤄

중종 12년(1517) 또 다른 파평 윤씨가 13년 연상의 중종과 태평관에서 가례를 올리고 17세의 나이로 제2계비 자리에

오르니 그가 바로 문정왕후다. 당시 왕실은 정희왕후(세조 왕비) 때부터 정현왕후(성종 계비)에 이르기까지 파평 윤씨가

내명부를 장악하고 있어 윤씨 문중의 영향력은 조정 곳곳에 미쳐 있었다.

중종은 폐비의 아픔과 상처의 슬픔도 있고 해서 젊은 문정왕후를 아끼며 가까이했다. 그동안 후궁 손에 맡겨졌던

세자(인종) 양육도 그녀에게 위탁했다. 어엿하게 왕기(王器)로 성장해 가는 세자를 보며 문정왕후는 초조했다.

내게도 대통을 이을 왕자가 태어나면 좋으련만….

문정왕후의 대망은 이뤄졌다. 중종 29년(1534), 17년 만에 경원대군을 출산하니 후일의 명종이다. 조정 대신들의

경하 속에 중종의 기쁨은 태산보다 컸다. 문정왕후는 호랑이 등에 날개를 단 격이었다. 경원대군이 태어나면서

문정왕후의 태도는 돌변했다. 갑자기 세자가 눈엣가시가 돼 버린 것이다. 세자만 제거되면 자신의 소생이 대통을

잇게 되는 것이다. 그로부터 세자의 신변에는 목숨을 노리는 해괴망측한 괴변들이 꼬리를 물고 일어났다. 궐내 세력

판도도 문정왕후 쪽으로 기울었고 왕권을 능가하는 치맛바람에 조정 대신들이 벌벌 떨었다. 문정왕후는 오빠 윤원로와

동생 윤원형을 끌어들여 부동의 권력기반을 구축했다.

이로 인해 조정은 두 동강 났다. 세자를 보호하려는 대윤파(윤임·김안로)와 경원대군을 차기 임금으로 옹립하려는

소윤파(윤원로·윤원형)로 정면 대결하며 국정은 어지러워졌다. 대윤(大尹) 윤임은 장경왕후 오빠였고 김안로는

장경왕후의 딸 효혜공주를 며느리로 맞았다. 소윤(小尹) 윤원로와 윤원형은 경원대군의 외삼촌이다.

○ 과욕· 죄업들 후손의 몫으로 남겨져

이들이 역사 앞에 저지른 추악한 죄악상은 추상같은 기록으로 빠짐없이 전해져 500년 세월이 지난 현재까지도

용서를 못 받고 있다. 남을 해코지하고 나쁜 짓을 하면 죽어서도 편치 못하다는 것을 반면교사로 삼아 타산지석의

교훈을 얻을 수 있기 때문이다. 이 같은 선조의 과욕과 막행막식의 죄업은 모조리 후손들의 몫으로 남겨진다.

문정왕후는 조선왕조 최고의 여군주로 천하를 호령하면서도 단장의 고통을 여러 차례 겪었다. 그중 돌이킬 수

없는 흉사가 서삼릉의 중종릉을 천장하고 나서 일어났다. 명종 17년(1562) 중종릉을 현재의 서울 강남구 삼성동

정릉 자리에 옮기고 자신도 묻히려 했으나 이슬비만 내려도 능역이 질퍽거리고 장마 때는 정자각 앞에 배를

띄워야 했다.

천장 1년 후 시름시름 앓던 손자가 13세로 요서(夭逝)했다. 왕후의 낙심과 절망은 견줄 데가 없었다. 상심이

지나치면 곧 병이다. 2년 뒤엔 문정왕후가 65세로 승하했다. 또 2년이 지나서는 명종이 훙서했다. 문정왕후 →

명종 → 순회세자 3대에 걸친 왕실 가족사의 불행은 대통 승계에 천지개벽을 가져오게 된다. 당시로선 상상도

못했던 후궁손인 군(君)이 왕위(선조)를 잇게 된 것이다.

문정왕후 이후 승계되는 인종과 명종의 통치행위 일체가 문정왕후를 빼놓고는 성립이 안 된다. 인종을 볶아

8개월 만에 죽게 하고 대통을 이은 어린 아들 명종을 8년간 수렴청정하며 나라를 마음 내키는 대로 휘저었다.

문정왕후의 상세한 행장은 인종과 명종편에서 다루기로 한다.

태릉을 감싸고 있는 숲과 송림은 ‘신의 숲’으로 불릴 만큼 완벽하게 잘 보존돼 있다. 학생들의 소풍지로

각광받으며 일반인과 역사 탐방객들의 기행이 끊이지 않고 있다. 문정왕후의 일생을 요약해 실은 소개

책자를 읽으며 그들은 어떤 생각을 할지 궁금하다.

<국방일보 옮김>

'조선왕릉 이야기' 카테고리의 다른 글

| 중종 제1계비 장경왕후 릉<20> 희릉 (0) | 2011.09.22 |

|---|---|

| 중종 원비 단경왕후 릉<19> 온릉 (0) | 2011.09.21 |

| 조선 제11대 임금 중종대왕 릉 <18> 정릉 (0) | 2011.09.19 |

| 조선임금 폐주 연산군 묘(17) <下 > (0) | 2010.10.02 |

| 조선임금 폐주 연산군 묘(16) <上> (0) | 2010.10.02 |