|

|

| 온갖 패륜무도와 악행으로 임금 자리에서 쫓겨난 연산군의 묘(왼쪽). 폐비 신씨(오른쪽)와 가족 모두가 비참한 최후를 맞았다. |

|

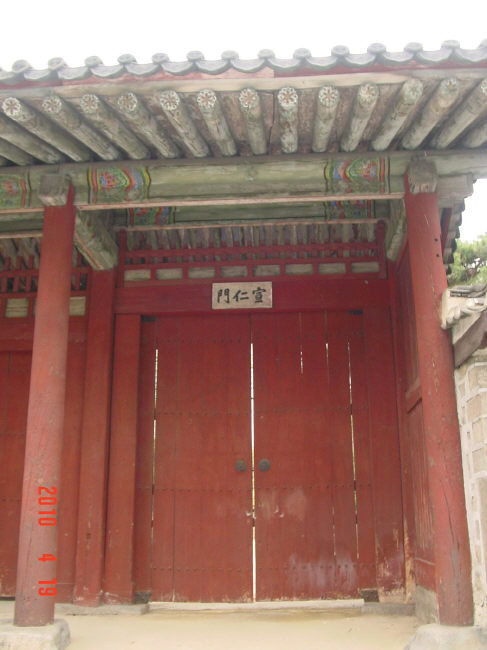

| 연산군이 귀양 가며 황급히 빠져 나간 선인문. 창경궁의 쪽문이다. |

개과천선의 기미가 추호도 없고 동정할 여지가 전무한 자를 일러 인간 망종(亡種)이라고 한다. 연산군(1476~1506)은 인간 망종이었다.

인두겁을 쓰고 인간이 자행할 수 있는 온갖 광란과 포악한 짓을 일삼다 왕위에서 쫓겨나 31세로 죽었다. 인간이 사람에게 저지를 수 있는

만행의 끝을 보이고 비참한 최후를 맞았다. 사학계 일부에선 그를 조선 제10대 임금으로 기억해야 하는 역사가 부끄럽다고까지 말한다.

서울 도봉구 방학동 산77번지에 있는 연산군 묘에서 그를 만나 묻고 싶었다. ‘능에서 만난 조선 임금’이 아니라 ‘묘에서 만난 폐주(廢主)’였다.

503년의 시공을 초월한 무례일 수도 있지만 그의 재위 11년 9개월이 너무 안타까워서다.

“임금이시여, 보령이 스물이면 철 날 때도 됐으련만 역사가 두렵지도 않으셨나이까.”

○ 공부엔 관심 없고 놀이만 좋아하며 게을러

될성부른 나무는 떡잎부터 알아본다고 했는데 연산군은 어려서부터 왕재(王材)가 아니었다. 8세 때 세자로 책봉됐지만 공부엔 관심 없고

놀이만 좋아하며 게을렀다. 성종은 저런 세자에게 어찌 나라를 맡길 것인지 늘 근심이었다. 당대 최고학자 허침과 조지서에게 왕자 수업을

시강토록 했다.

두 스승의 시강 방법은 서로 달랐다. 허침은 막무가내의 연산군을 달래가며 융통성 있게 훈교했다. 강직한 조지서는 사제지간의 도리를

내세운 뒤 세자의 태만과 그릇됨을 부왕한테 아뢰겠다며 엄하게 훈도했다. 연산군은 이런 조지서를 극도로 기피하며 나중에 그냥 안 두겠다고

별렀다. 우려는 현실이 돼 버렸다.

성종이 재위 25년 12월 24일 38세로 승하하자 19세의 연산군이 보위에 올랐다. 성년이 되는 20세가 며칠 안 남아 인수대비의 수렴청정 없이

곧바로 왕권을 행사했다. 왕이 된 연산군은 허침은 영의정을 시키고 조지서는 목 베어 죽여 버렸다. 스승을 죽인 패륜무도를 접한 대신들과

백성들은 경악했다. 그러나 이것은 사부살생으로 시작된 폭정의 불길한 조짐에 불과했다.

연산군은 4세 때 생모 폐비 윤씨가 사약받아 죽은 줄도 모르고 계비 정현왕후(중종 생모)를 친어머니로 알고 자랐다. 성종도 연산군의

못된 성품을 잘 아는 터라 조정과 내명부의 입단속을 철저히 했고 자신이 죽은 후 100년까지 이 사실을 논의조차 못하도록 왕명으로 유언했다.

예나 지금이나 비밀을 간직하려는 자가 어리석다.

연산군은 왕이 된 이듬해 성종의 능지(誌)를 보고 비로소 출생의 내막과 폐비 윤씨의 억울한 최후를 처음 알게 됐다. 우선 귀양 가 위리안치

(圍籬安置)된 외할머니 신씨와 외삼촌 셋을 풀어주고 윤씨 사당과 신주를 봉안해 성종 묘정(廟廷)에 배향토록 했다. 이때부터 20대 중반의

혈기 왕성한 임금 연산군은 이를 갈기 시작했고 두 눈에서는 독기가 뿜어져 나왔다.

○ 아까운 인재·죄 없는 사람까지 죽여

연산군은 재위하는 동안 두 번의 사화를 일으켜 아까운 나라 인재들과 죄 없는 사람들을 닥치는 대로 죽였다. 여기에는 조정 권력을 장악하기

위한 훈구파(보수)와 사림파(진보) 세력의 목숨 건 대결도 한몫했다. 학문을 싫어 했던 연산군은 글 잘하는 선비들한테 모욕감을 느꼈고 왕

노릇하기가 부자유스럽다고 생각했다. 이 틈새를 파고들어 재위 4년 만에 일어난 선비들의 무자비한 죽임이 무오사화다.

성종실록 편찬 작업을 함께하던 이극돈(훈구파)과 김일손(사림파)은 오래전부터 돌이킬 수 없는 원수지간이었다. 김일손의 스승 김종직이

쓴 조의제문(弔義帝文)의 실록 삽입 여부를 두고 둘은 사생결단했다. 세조의 왕위 찬탈을 비난한 조의제문은 훈구파 태두인 유자광을 통해

연산군 귀에 들어갔다. 유자광은 세조가 총애한 인물로 교활한 지혜와 책략이 출중했다.

연산군은 격노했다. 즉시 김종직을 부관참시하고 사림파 선비들을 난역부도(逆不道)한 죄로 얽어 끔찍한 국문을 날 새워 자행했다. 이로 인해

능지처참과 참형을 당하고 유배· 파직·곤장·좌천된 사람의 수는 헤아릴 수 없었다. 김일손은 죽고 이극돈도 좌천당했다. 무오년에 일어난 이

옥사는 사초(史草)가 원인이어서 사화(士禍)와 구분지어 무오사화(史禍)라고도 부른다.

왕들의 행적과 치적을 날짜별로 기록한 걸 실록이라 하는데 연산군은 폐위돼 ‘연산군 일기’라고 부른다. 후일 단종과 신덕왕후 강씨(태조 계비)

까지도 복위되는데 연산군과 광해군만은 유일하게 폐주로 남는다. 연산군 일기에조차 조정에는 살아남은 자가 별로 없어 텅텅 비었다고

기록하고 있다. 그는 자질이 총명하지 못해 문리(文理) 능력과 사무 능력조차 없는 위인이라고 첨언해 놓았다.

○ 서원엔 글 읽는 소리 끊기고 선비는 숨어

이후부터 조정은 연산군 마음대로였고 어명 한 마디면 안 되는 게 없었다. 조선 강역의 서원에는 글 읽는 소리가 멈췄고 선비들은 난세를 피해

숨어들었다. 이제부터 남은 일은 주색잡기와 사치·방종이었다. 성균관을 유흥장으로 만들고 공자 등의 위패를 장악원으로 옮겨 오랫동안 제사도

폐지했다. 세조가 참회지심으로 창건한 원각사를 폐사시켜 연방원으로 개조하고는 예쁜 기생들을 뽑아 상주시켰다. 국비로 먹이고 입히며

분탕질을 치니 조정 살림은 금세 바닥이 났다.

조정에는 간신들만 득실거리고 감히 왕의 학정을 들고 나서는 자 아무도 없었다. 급기야 백성들이 연산군의 포학을 꾸짖고 비정을 공박하는

글을 언문(한글)으로 써 거리마다 방을 붙였다. 왕은 즉시 전국에 언문 교습을 중단시키고 언문 서적을 찾아내 불태워 버렸다. 이 당시의

분서(焚書) 만행이 가져온 한글 발전의 공백은 오늘날까지도 통한으로 남는다.

연산군의 패도만행은 무오사화가 있은 지 6년 후 갑자사화(1504)로 이어진다. 이번에는 간신 임사홍이 연산군의 처남 신수근과 짜고 정적

제거를 위해 왕에게 고자질했다. 중종반정 2년을 앞둔 4월의 일이었다.

“전하, 폐비께서는 엄 숙의와 정 숙의 두 사람이 참소하여 죽게 된 것입니다.”

연산군은 바로 두 숙의를 불러다 궁궐 안에 꿇어앉혀 박살낸 후 흔적을 없애 버렸다. 이복동생인 정 숙의의 두 아들 안양군과 봉안군도

귀양 보낸 뒤 사약을 내려 죽였다. 인수대비가 “어찌 부왕의 후궁을 죽이느냐”고 패륜을 꾸짖자 갑자기 머리로 들이받아 며칠 후 세상을

떠나게 했다. 이때 죽은 조정 대신들과 연루된 삼족(三族)들은 무오사화에 비할 바가 아니었다.

각종 역사서를 통해 만나는 연산군의 광기(狂氣)는 후세인들에게 본이 될 바가 없다. 그러나 그의 비참한 말로와 역사를 통한 난도질을

목격하며 반면교사(反面敎師)로 삼아야 할 바 적지 않다. 큰어머니를 겁간하고 기생들을 모아 ‘흥청망청’이 된 유래 등은 다음 호로 이어진다.

중종반정이 일어난 다음날 연산군은 이복동생이자 19세의 새 임금인 진성대군 앞에 무릎 꿇고 아뢰었다.

“내게 큰 죄가 있는데 특별히 임금의 은혜를 입어 죽지 않게 되었습니다.” 폐주는 죄인이 입는 붉은 옷에 갓을 쓰고 띠도 두르지 않은 채

창경궁의 쪽문인 선인문으로 쫓겨났다. 어제까지 용상에 앉아 주지육림(酒池肉林)에 절어 있던 임금의 몰골이었다.

< 국방일보에서 옮김>

'조선왕릉 이야기' 카테고리의 다른 글

| 조선 제11대 임금 중종대왕 릉 <18> 정릉 (0) | 2011.09.19 |

|---|---|

| 조선임금 폐주 연산군 묘(17) <下 > (0) | 2010.10.02 |

| 성종원비 공혜왕후 릉 (15) 순릉 (0) | 2010.10.02 |

| 조선 제9대 임금 성종대왕 릉 (14) 선릉<下> (0) | 2010.09.28 |

| 조선 제9대 임금 성조대왕 릉 (13) 선릉< 上 > (0) | 2010.09.26 |